砷化镓电池如何在太空“充电宝”中独占鳌头

砷化镓电池凭借超高光电转化率、极端环境适应性、超轻量化设计三大核心优势,在太空“充电宝”领域形成统治力,其技术壁垒与性能表现远超传统硅基电池,成为航天器能源系统的“必选配置”。以下从技术原理与太空应用场景的适配性展开分析:

一、光电转化率:直接带隙结构实现“光能收割机”效率

砷化镓(GaAs)作为III-V族化合物半导体,其直接带隙(1.42eV)与太阳光谱高度匹配,光子能量只需超过带隙值即可直接激发电子跃迁,形成电子-空穴对。这一特性使其:

理论效率突破50%:单结砷化镓电池理论效率达27%,三结/四结电池通过叠加不同带隙材料(如GaInP/GaAs/Ge),可覆盖紫外到红外全光谱,实验室效率已超50%,产业级转化率稳定在30%以上。例如,中国空间站采用的砷化镓三结电池转化率达33%,天问二号探测器柔性太阳翼转化率更达34%,远超硅电池理论极限23%。

弱光响应优异:在地球阴影区或深空探测中,砷化镓电池仍能保持高效发电,而硅电池在低光照下效率骤降。

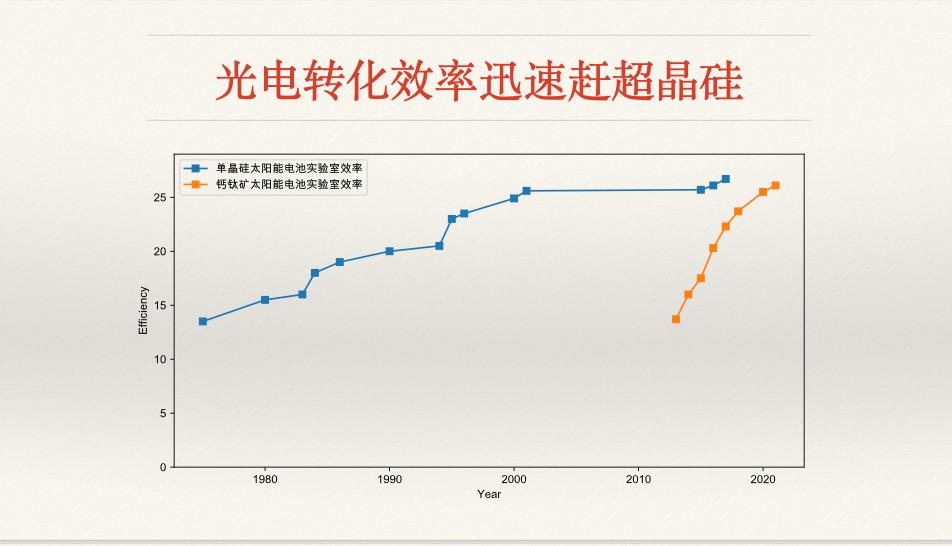

对比硅电池:硅为间接带隙材料,光子需额外能量才能激发电子,导致大量光子被浪费,且硅电池理论效率仅23%,实际量产效率多在20%-26%之间。

二、极端环境适应性:太空“生存专家”的硬核表现

太空环境对电池的耐温性、抗辐射性提出严苛要求,砷化镓电池通过材料特性与结构设计实现全方位突破:

耐高温:250℃仍稳定工作:砷化镓电池在250℃高温下性能无衰减,而硅电池在200℃时已无法正常运行。这一特性使其成为深空探测器(如火星车、彗星探测器)的必选,这些设备需在极端温差(-196℃至+125℃)下长期工作。

抗辐射:高能粒子“免疫体”:砷化镓晶体结构稳定,抗辐照能力比硅电池强20%以上,寿命延长40%-60%。例如,中国空间站的砷化镓电池设计寿命达10年,而硅电池在太空辐射下寿命仅5-8年。

机械强度优化:虽砷化镓物理性质较脆,但通过锗(Ge)衬底与薄膜化设计(厚度仅5-10微米),既提升了柔韧性,又减轻了重量。例如,天问二号柔性太阳翼采用超薄砷化镓芯片与高分子复合基材,总重量仅25公斤,却能输出2.5千瓦电力,能量质量比是传统基板的3倍。

三、超轻量化设计:航天发射的“省钱利器”

航天发射成本与载荷重量直接相关,砷化镓电池通过薄型化与高效能实现“减重不减能”:

厚度仅硅电池的1/30:砷化镓电池吸收95%太阳光仅需5-10微米厚度,而硅电池需150微米以上。例如,中国空间站若采用硅电池,其太阳翼面积需扩大数倍,导致发射成本激增。

单位重量发电量提升50%:砷化镓电池质量比功率(W/kg)远高于硅电池,可显著降低火箭载荷。以天问二号为例,其柔性太阳翼重量仅25公斤,却能满足探测器在3.75亿公里外的彗星探测任务需求。

四、太空应用场景:从卫星到深空探测的“全能选手”

砷化镓电池已覆盖航天器全场景能源需求:

低轨卫星:如GPS卫星依赖砷化镓电池实现30年超长寿命,远超硅电池的10年极限。

深空探测:天问二号探测器采用砷化镓柔性太阳翼,可承受-196℃至+125℃极端温差,在强宇宙射线环境中保持95%以上发电效率。

空间站:中国空间站的砷化镓三结电池每天发电量达1000度,与国际空间站(120千瓦)平齐,但吨位仅为其1/2。

五、技术壁垒与成本挑战:从“贵族材料”到规模化应用

尽管砷化镓电池性能卓越,但其高成本(衬底价格是硅的数十倍)和制备难度(需MOCVD等高精度设备)仍限制大规模应用。当前,科研界正探索两大突破方向:

硅基外延技术:在硅衬底上生长砷化镓薄膜,降低成本。

柔性电池:开发可弯曲的砷化镓电池,应用于无人机机翼、太阳能背包等民用场景。

结论:砷化镓电池凭借其直接带隙结构的高效光能转化、极端环境下的稳定性能、超轻量化设计,成为太空“充电宝”领域的王者。随着技术突破与成本下降,这一“太空贵族”或将逐步渗透至地面高端能源市场,重新定义人类能源利用的边界。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注