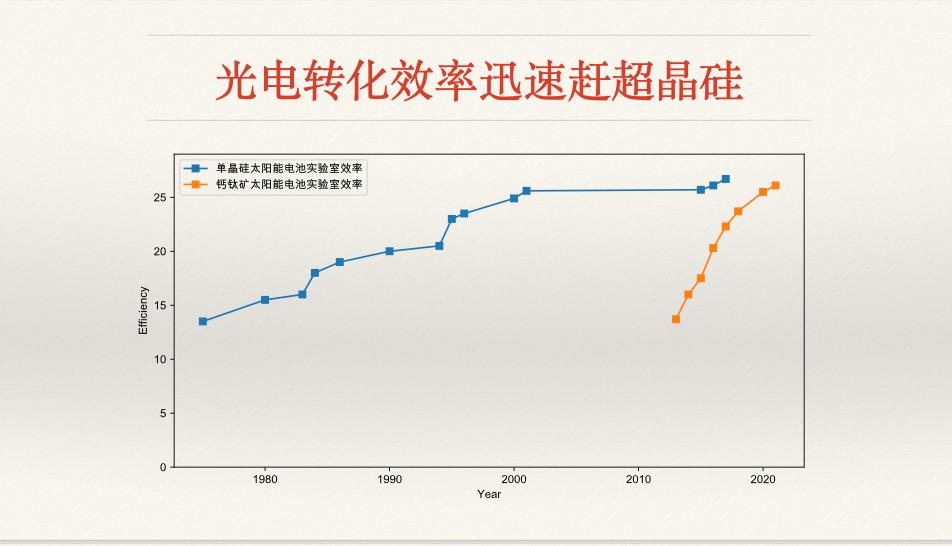

钙钛矿晶硅叠层电池各层作用

钙钛矿晶硅叠层电池通过将钙钛矿层与晶硅层结合,利用两者材料特性的互补性,实现光谱分段吸收与高效光电转换,其各层作用如下:

钙钛矿层:高效吸收高能光子

光谱吸收

钙钛矿材料具有可调节的带隙(通常为1.55-1.8 eV),能够优先吸收太阳光中能量较高、波长较短的光子(如紫外线、蓝光等)。例如,当钙钛矿带隙为1.7 eV时,可吸收波长小于800 nm的光子,将光能转化为电能。电荷产生与分离

钙钛矿层吸收光子后,电子从价带跃迁至导带,形成电子-空穴对。在层内电场作用下,电子和空穴迅速分离,电子向导带移动,空穴向价带移动,随后被透明导电层收集。顶电池功能

作为叠层电池的顶层,钙钛矿层需具备高透光性,确保未被吸收的长波长光子(如红光、红外光)能穿透至晶硅层,实现光谱互补利用。

晶硅层:吸收剩余长波光子

光谱互补吸收

晶硅材料带隙较窄(约1.12 eV),可吸收钙钛矿层未利用的长波长光子(如波长大于800 nm的红光、红外光),将光能进一步转化为电能。例如,带隙为1.12 eV的硅电池可吸收波长小于1100 nm的光子。稳定电荷传输

晶硅层具有优异的电子收集效率,其内部电场驱动分离后的电子和空穴定向移动,分别被正负电极收集,形成稳定电流。底电池支撑

作为叠层电池的底层,晶硅层需具备良好的稳定性,为电池长期运行提供保障,同时通过掺杂优化(如调整磷、硼浓度)提升电荷传输性能。

界面层:优化电荷传输与复合

电荷收集与传输

界面层(如电子传输层ETL、空穴传输层HTL)位于钙钛矿层与晶硅层之间,负责高效收集并传输电荷。高质量界面层可降低电荷复合损失,提升电池效率。例如,引入分子铁电层(如(4,4-DFPD)₂PbI₄)可增强内建电场,促进电荷分离。能带匹配

界面层需实现钙钛矿层与晶硅层的能带匹配,确保电荷顺利跨越界面。例如,通过调整界面材料厚度(如复合层厚度100-300 nm)或选择高导电性透明氧化物(TCO),优化电荷传输路径。工艺兼容性

界面层设计需兼顾制备工艺,避免高温或化学处理损伤钙钛矿层。例如,异质结(HJT)晶硅电池因低温制造特性,与钙钛矿叠层适配性更佳。

叠层结构协同效应

光谱利用率最大化

钙钛矿层与晶硅层分工合作,覆盖300-1100 nm的太阳光谱,理论效率极限可达43%,远超单结晶硅电池的29.4%。效率提升路径

带隙优化:调整钙钛矿带隙至1.7-1.8 eV,实现与晶硅层的光谱匹配。

工艺改进:采用狭缝涂布、化学气相沉积等技术,提升钙钛矿层与晶硅层的均匀性与结晶质量。

光管理设计:通过二向色镜或反射结构,进一步增强光谱利用率。

应用场景拓展

叠层电池兼具高效率与轻薄特性,可应用于建筑一体化光伏(BIPV)、可穿戴设备、分布式电力系统等领域,推动清洁能源普及。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注