从BSF到钙钛矿电池的技术变迁

从BSF到钙钛矿电池的技术变迁,是光伏产业追求更高效率、更低成本、更广泛应用场景的必然结果,这一变迁过程可归纳为以下三个阶段:

第一阶段:BSF技术——工业化光伏的起点(2000-2012年)

技术原理:BSF(铝背场)电池通过在硅片背面形成铝背场,提高开路电压,同时消除硅片和电极之间的肖特基势垒,实现良好的欧姆接触。

技术特点:

工艺成熟:BSF技术是光伏产业工业化生产的起点,工艺流程简单,成本低廉。

效率瓶颈:由于电池背面的铝背场和硅片衬底全面积接触,造成较为严重的表面复合损失,电池效率始终无法突破20%的瓶颈。

应用情况:BSF电池在2000-2012年间占据光伏市场主流地位,为后续技术迭代奠定了基础。

第二阶段:晶硅电池技术迭代——效率提升与成本优化(2012-2020年)

PERC技术:

技术原理:通过背面钝化技术,在电池背面沉积氧化铝膜,减少表面复合损失,提高转换效率。

技术特点:效率较BSF电池高出1%以上,且工艺流程短,设备成熟度高。

应用情况:PERC电池自2012年“863计划”专项支持后,迅速成为市场主流,市占率从2017年开始大幅提升,2019年实现对BSF电池的反超,2021年市占率达到91%左右。

TOPCon技术:

技术原理:采用隧穿氧化层钝化接触技术,在电池背面制备超薄氧化硅层和掺杂多晶硅层,形成钝化接触结构,有效降低表面复合和金属接触复合。

技术特点:以N型硅片为衬底,具有更高的少子寿命和杂质容忍度,无光致衰减现象,且温度系数低。

应用情况:TOPCon电池在2021-2022年间通过“双倍增”产能策略,实现效率突破25%,组件功率突破600W,出货量登顶全球榜首。

HJT技术:

技术原理:结合晶体硅和非晶硅薄膜技术,在异质结界面插入本征非晶硅薄层,钝化正、背表面。

技术特点:具备效率高、低衰减、温度系数低、双面率高、工艺简单、薄片化等诸多优势。

应用情况:HJT技术作为新一代晶硅电池技术,与TOPCon、IBC等技术路线并行发展,推动光伏产业进入“多技术并行”的新纪元。

IBC技术:

技术原理:将电池正面电极栅线全部转移到背面,形成叉指状排列的P+发射极和N++背场,减少栅线对阳光的遮挡,提高转换效率。

技术特点:正面无栅线遮挡,外形美观,尤其适用于光伏建筑一体化(BIPV)等场景。

应用情况:IBC电池作为平台技术,可与PERC、TOPCon、HJT、钙钛矿等多种技术叠加,形成TBC、HBC等高效电池技术。

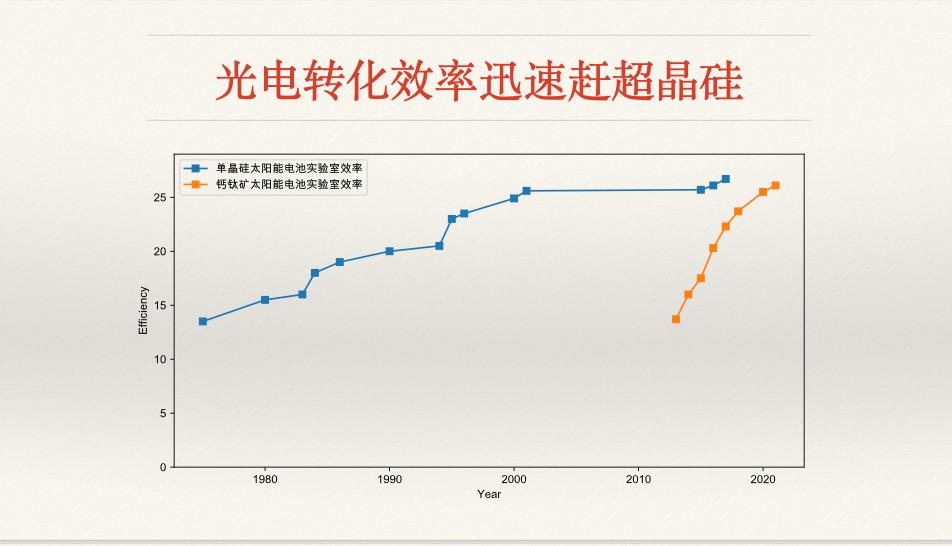

第三阶段:钙钛矿电池——第三代光伏技术的崛起(2020年至今)

技术原理:钙钛矿电池利用钙钛矿型金属卤化物半导体作为吸光层材料,通过光生载流子的分离实现对外发电。钙钛矿材料具有优异的载流子扩散距离、荧光量子效率和载流子迁移率,且带隙可调,适合用于光伏领域。

技术特点:

高效:单结钙钛矿电池理论效率为31%,叠层结构理论效率超过43%。

低成本:钙钛矿前驱体成本仅为晶硅的1/10,溶液法制备工艺使设备投资减少70%。

可柔性化:钙钛矿电池可制备在塑料、金属基底上,适用于幕墙、窗玻璃、车载光伏等场景。

弱光性能优异:较晶硅提升40%,适合消费电子产品(如折叠手机)等场景。

应用情况:钙钛矿电池自2009年首次诞生以来,效率迅速提升,2025年单节钙钛矿电池实验室效率已突破33%,叠层结构更打开效率天花板。随着GW级产线陆续投产,钙钛矿组件成本有望在2025年降至0.8元/W以下,LCOE(平准化度电成本)将突破0.15元/kWh大关。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注