钙钛矿晶硅叠层组件的优缺点

一、核心优势:效率突破与成本潜力

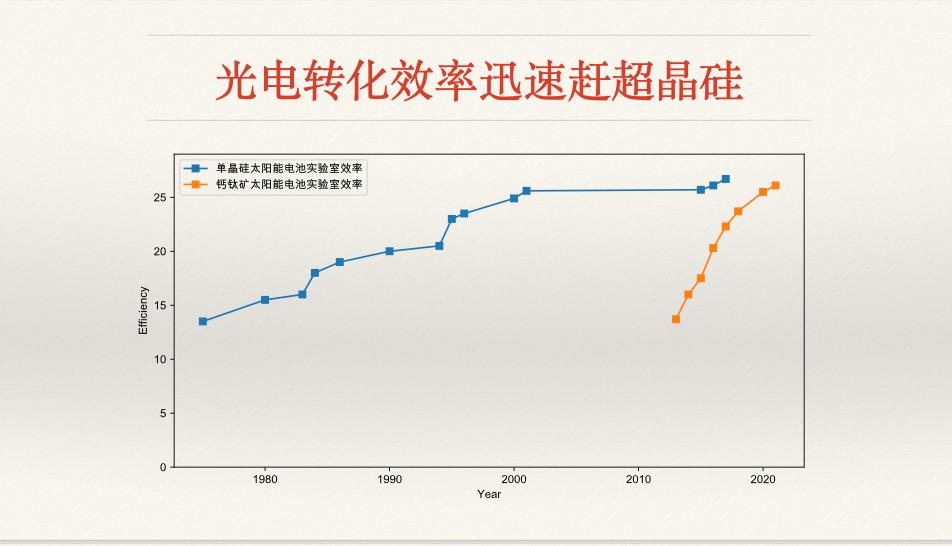

理论效率极限高

钙钛矿材料带隙可调(1.1-2.3eV),与晶硅(带隙约1.1eV)叠层后,可覆盖更宽光谱范围。单结钙钛矿电池理论效率为31%,叠层后理论效率超43%,实验室小面积组件效率已突破33.9%,显著高于晶硅电池的26%-27%。成本优势显著

产业链简化:钙钛矿组件生产无需硅料提纯、硅片切割等环节,单GW产能投资额仅为晶硅的50%-60%(约5亿元/GW vs. 9.6亿元/GW)。

能耗低:钙钛矿组件单位制程能耗约0.12kWh/W,仅为晶硅的1/10(晶硅约1.52kWh/W)。

材料利用率高:狭缝涂布工艺可节省原材料(如缓冲分散液用量减少75%),进一步降低成本。

弱光与双面发电特性

钙钛矿组件在低光照条件下(如阴天)仍能保持较高效率,且可与晶硅双面发电特性结合,拓宽应用场景(如分布式光伏、建筑一体化等)。

二、关键挑战:稳定性、寿命与环保

稳定性与寿命短板

实验室数据:晶硅电池寿命达25年,而钙钛矿组件实验室持续光照寿命仅约1万小时(约6.8年),实际户外环境可能进一步缩短。

材料本征缺陷:离子迁移、光致分解等问题导致性能衰减,尽管封装工艺可缓解水氧侵蚀,但尚未根本解决。

大面积制备工艺难题

效率损失严重:商用尺寸(1.2m×0.6m)组件效率仅18%-19%,较实验室小面积(1cm²)效率(30.49%)下降超40%。

薄膜均匀性差:大面积涂布时,钙钛矿薄膜易出现裂纹、针孔等缺陷,增加电阻并降低机械稳定性。

工艺路线未定型:狭缝涂布与蒸镀法并存,设备国产化率低(镀膜、激光等核心设备依赖进口),导致规模化生产良率不足80%。

铅污染风险

铅含量问题:单组件铅含量约0.3g/W,大规模应用后年铅消耗量可达万吨级,远超铅酸电池。

回收技术滞后:当前回收依赖物理破碎+化学浸出,铅浸出率高达60%,绿色回收技术尚处实验室阶段。

三、产业化进展与未来方向

技术路线分化

两端结构(2-T):钙钛矿顶电池与晶硅底电池串联,成本低但电流匹配难度大,需精确调控钙钛矿带隙(1.7-1.8eV)。

四端结构(4-T):子电池电学独立,带隙选择更灵活(1.6-2.0eV),但需多个透明电极,增加成本。

异质结(HJT)叠层:HJT电池低温制造、透明导电氧化物(TCO)层适配钙钛矿,被视为当前最优解。

市场风险与资本博弈

资本狂热陷阱:国内企业宣称GW级产线将于2024-2025年落地,但实验室数据未计入规模化生产的良率损失与环保合规成本。

技术替代风险:HJT、TOPCon等晶硅技术仍在提效,若钙钛矿无法突破稳定性与寿命门槛,可能沦为过渡技术。

未来突破点

材料改良:开发无铅钙钛矿(如锡基替代)或稳定化添加剂(如SAM层优化)。

工艺优化:改进狭缝涂布、激光刻划等关键工艺,提升大面积薄膜均匀性。

设备国产化:推动镀膜、激光等核心设备自主化,降低生产成本。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注