哪些因素会影响光伏组件的低温耐受度

影响光伏组件低温耐受度的因素主要包括材料性能、封装工艺、组件结构设计以及环境条件等,以下为你展开介绍:

材料性能

封装材料:如EVA胶膜在低温下会逐渐丧失弹性,当温度降至-30℃以下时,胶膜表现出脆性,保护性能大幅下降。而POE/EPE胶膜具有优异的耐低温特性,同时还具备低水汽透过率和高体积电阻率等优势,能提升组件的耐候性能。

背板材料:背板中的PET材料在极端低温下弹性降低,抗冲击能力减弱,容易导致隐裂或磨损。含氟材料PVDF的脆化温度在-70℃以下,低温性能相对较好。

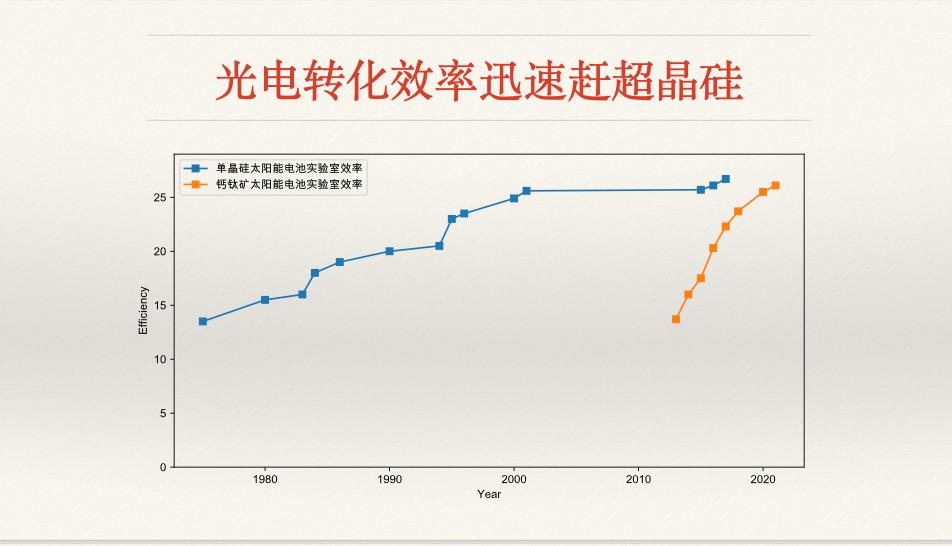

电池片材料:不同类型电池片在低温下的性能表现有差异,例如一些高效的单晶硅组件在低温环境下的性能表现相对较好,能有效减少因低温导致的发电效率降低问题。

封装工艺

封装质量:良好的封装工艺能确保组件内部各材料之间的紧密结合,减少因低温导致的材料分层、开裂等问题。如果封装工艺不佳,在低温环境下,封装材料与电池片、玻璃等之间的粘结力可能会下降,影响组件的密封性和对电池片的保护能力。

封装材料厚度与均匀性:封装材料的厚度和均匀性也会影响低温耐受度。厚度不均匀可能导致局部应力集中,在低温下更容易出现开裂等问题。

组件结构设计

边框设计:合理的边框设计能增强组件的机械强度,抵抗低温下的机械应力。例如,边框的材质、形状和尺寸等会影响组件在低温环境下的抗变形能力。

内部布局:组件内部电池片的排列方式、间距等也会影响低温耐受度。合理的布局能减少电池片之间的热应力差异,降低因低温导致的电池片隐裂风险。

环境条件

低温程度:环境温度越低,对光伏组件的低温耐受度要求越高。例如,在我国东北地区冬季最低气温可以降低至零下30度,极寒气候对于光伏组件的考验更加严酷;在我国最北端的漠河,冬季最低气温可降低至-40度以下,对组件的低温耐受度是极大的挑战。

温度变化速率:快速的温度变化会在组件内部产生热应力,导致材料疲劳和损坏。例如,夜间过低的温度和白天阳光下板温的快速升高,会使光伏组件内部的电池每天都要进行一次热胀冷缩的机械过程,引起焊带的机械疲劳,导致焊带断裂,严重影响光伏组件的使用寿命。

其他环境因素:如大风、强雪等恶劣天气会与低温共同作用,增加组件的机械负荷。积雪的重量会给光伏组件带来额外的负荷,如果积雪过厚,可能会超过组件的设计承载能力,导致组件变形、损坏。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注