各种不同类型光伏组件工作下的极限低温

不同类型光伏组件的极限低温通常在 -40℃ 左右,但具体耐受能力因材料、封装工艺及测试标准存在差异,以下为详细分析:

一、晶体硅光伏组件:常规标准与极端案例

IEC 61215标准:规定晶体硅组件(单晶/多晶)的极限低温为 -40℃,需通过高低温循环测试(如从-40℃升至85℃再降回,循环100次以上),确保材料无开裂、脱层或功率衰减超标。

实际案例:

东方日升异质结伏曦组件:在-40℃下通过IEC极低温载荷测试,正反面分别承受5400Pa和2400Pa压强(常规标准为2400Pa),动态测试中经受1000Pa压强、50次热循环和10次湿冻循环,证明其在极端低温与复杂应力下的可靠性。

晶澳DeepBlue 4.0 Pro系列:在漠河极寒环境(-45.3℃)中,通过三倍加严湿冻测试(85℃/85%RH到-40℃循环30次,远超标准的10次),功率衰减仅约1.5%,展现卓越耐候性。

二、薄膜光伏组件:材料特性与低温挑战

铜铟镓硒(CIGS):

实验室效率达23.64%,商用组件效率12%-14%。其柔性特征适用于建筑一体化,但低温下材料脆性可能增加,需通过封装工艺(如多层复合背板)提升耐低温性。

虽无明确极限低温数据,但CIGS电池在低温环境中的稳定性通常优于晶体硅,因其半导体层对温度变化的敏感性较低。

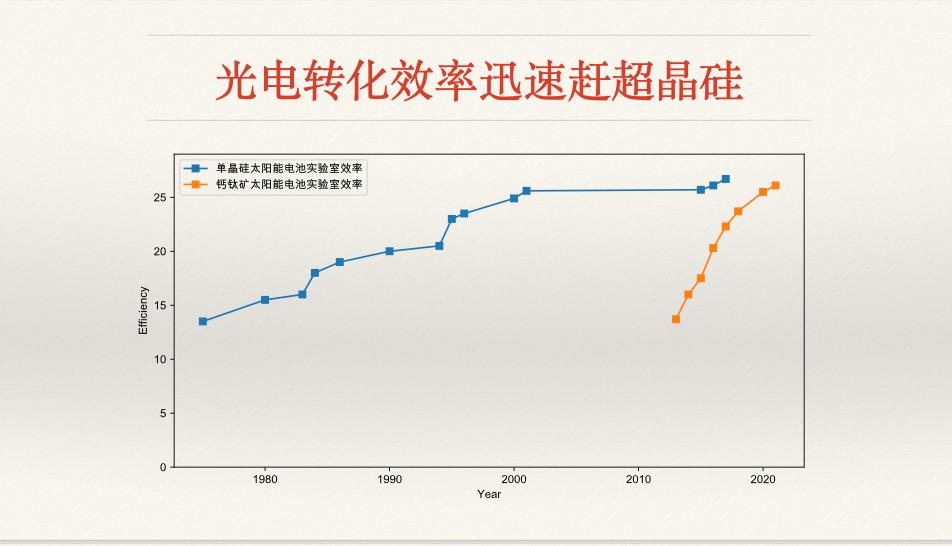

钙钛矿太阳能电池:

近太空应用中需面对极低温(约130K至280K,即-143℃至7℃),研究通过添加剂(如聚丙烯腈)稳定晶格结构,延缓相变,使器件在150K(-123℃)下实现24.34%效率,120次热循环后保持72%初始效率。

地面应用中,钙钛矿组件的极限低温通常与封装材料相关,需通过湿冻测试(如-40℃至85℃循环)验证可靠性。

三、特殊场景下的低温应对方案

极寒地区电站设计:

红花尔基保护区离网电站:采用耐受-40℃的单晶硅光伏板,配合磷酸铁锂电池组与内置加热膜技术,在-20℃环境下自动启动保温,确保72小时连续供电。

透明光热防冰膜:应用于钙钛矿光伏,通过莫尔结构实现93.0%可见光透过率与65.8%近红外吸收率,在-20℃户外保持表面无冰覆盖,冬季单日发电量提升7.5倍。

材料与工艺创新:

湿冻测试:晶澳组件在85℃/85%RH到-40℃循环中,性能参数卓越,证明封装材料(如EVA胶膜)在低温下的弹性与粘接强度。

低温静载/动载测试:模拟积雪压力,验证组件在-40℃下的机械稳定性,最大功率衰减仅2.5%。

四、低温对光伏组件的影响机制

电性能变化:

低温导致开路电压升高(如Voc温度系数为-0.32%/℃),可能超出逆变器输入范围。

峰值功率温度系数为负(如PERC组件为-0.34%/℃),温度每降1℃,输出功率增加0.34%,但低温可能引发材料脆化。

材料与结构风险:

EVA胶膜在0℃以下逐渐丧失弹性,-30℃至-50℃时表现脆性,易导致封装开裂。

积雪覆盖引发热斑效应,局部温度升高可能损坏电池片。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注